Das Adjektiv toxisch scheint aktuell in aller Munde zu sein: Toxische Männlichkeit hier, toxische Beziehungen und toxisches Verhalten da. Vor allem im Internet scheint toxisch besonders häufig verwendet zu werden für Menschen und Beziehungen, die schädlich sind. Das ist Grund genug für uns, dem Wort mal genauer auf den Grund zu gehen. Dafür schauen wir uns die Geschichte von toxisch an, in welchen Kontexten es verwendet wird und wie sich dabei die Bedeutung gewandelt hat.

Eine toxische Wortgeschichte

Das Wort toxisch ist eine Entlehnung aus dem Lateinischen. Zunächst wurde um das Jahr 1700 in der Sprache der Medizin das Nomen Toxikum eingeführt, um giftige Substanzen zu bezeichnen. Davon wurde laut dem etymologischen Wörterbuch von Pfeifer im 20. Jahrhundert dann das Adjektiv toxisch gebildet. Das lateinische Wort toxicum leitet sich von dem griechischen toxikón ab, was ‘(Pfeil)gift’ bedeutet. Das wiederum basiert auf dem Adjektiv griech. toxikós ‘zu Pfeil und Bogen gehörig’, was auf griech. tóxon ‘Bogen, Geschoß, Pfeil’ zurückgeht. Die Wortgeschichte von toxisch ist also ein etwas abenteuerliches Hin und Her der Wortarten: Das Adjektiv kommt von einem Nomen, das von einem Adjektiv kommt, was von einem Nomen kommt. Und der Sprung von Pfeil zu Gift ist natürlich auch ganz großartig.

Im Deutschen Textarchiv kann man auch einzelne Belege für toxisch vor dem 20. Jahrhundert finden. Sie stammen alle aus dem Bereich Medizin und handeln von giftigen Stoffen. Der älteste Beleg dieser Art stammt von Robert Koch aus dem Jahr 1878: „Da wir es hier nur mit Infectionskrankheiten zu thun haben, so müssen alle die Untersuchungen, welche sich nur mit den toxischen Eigenschaften der putriden Stoffe beschäftigt haben und ebenfalls diejenigen, bei denen die Möglichkeit einer Verwechslung zwischen Intoxication und Infection nicht ausgeschlossen ist, unberücksichtigt bleiben.“ Als toxisch werden zunächst also chemische Verbindungen und Stoffe beschrieben, die für den Menschen giftig sind.

Eine giftige Metapher

Heute kann man toxisch nicht mehr nur für Giftstoffe verwenden, sondern damit auch Vorstellungen, Beziehungen oder Menschen bezeichnen. In solchen Fällen wird toxisch als Metapher verwendet und das Ganze bedeutet dann so viel wie ‘zerstörerisch, zermürbend, sehr schädigend‘. Diese Bedeutungsveränderung lässt sich leicht beschreiben: Toxische Stoffe fügen Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen, Schaden zu. Und in toxischen Situationen oder durch toxische Menschen kommen ebenfalls Menschen zu schaden. Bei einer Metapher vergleicht man zwei Dinge miteinander, indem man eine Eigenschaft einer Sache auf eine andere überträgt: Ein Stuhlbein ist unten an einem Stuhl dran, genauso wie ein Bein unten an einem Mensch dran ist. Ein Beispielbeleg aus dem Eintrag zu toxisch im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache illustriert sehr schön, wie die Ursprungsbedeutung von toxisch ’schädlich, meist tödlich für jemanden, der damit in Kontakt kommt‘ auch auf abstrakte Zusammenhänge übertragen werden kann: „Die toxische Mischung aus Ohnmacht, Kontrollverlust und einem Ausgeliefertsein schlägt zu leicht in Hass um.“ Die Metapher funktioniert hier so: Ohnmacht, Kontrollverlust und Ausgeliefertsein sind schädlich für Menschen (wie ein Gift), weil sie leicht in Hass umschlagen können. Die Situation ist nicht giftig im eigentlichen Wortsinn, aber der Effekt ist der gleiche: Jemand kommt zu Schaden.

Ausbreitung des Toxischen

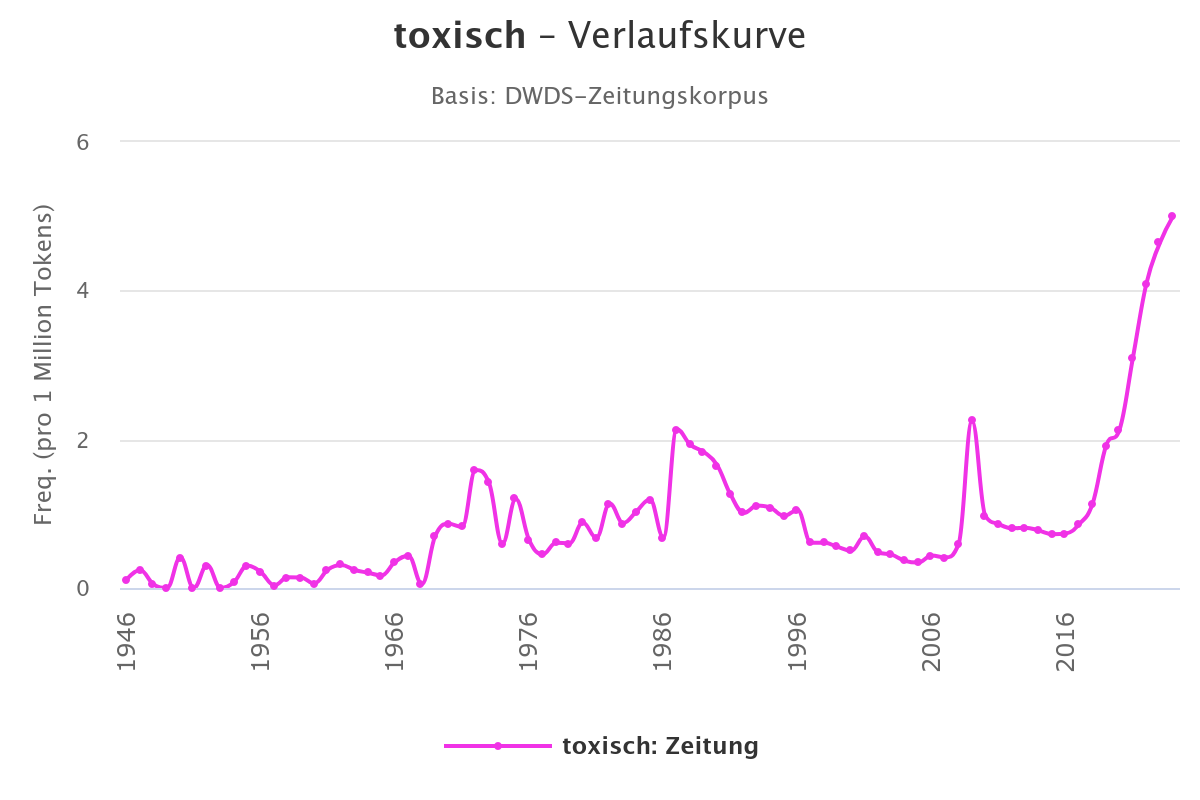

Blicken wir jetzt erst einmal darauf, wie sich die Häufigkeit von toxisch im Laufe der Zeit entwickelt hat. In Abbildung 1 ist die Wortverlaufskurve aus dem DWDS abgebildet, die anzeigt, wie häufig das Wort pro Jahr in Zeitungstexten enthalten ist.

Erstmals kann man ab Mitte der 1960er einen Anstieg in der Verwendung erkennen, dann gibt es Ende der 80er noch einen Peak und so richtig bergauf geht es dann gegen Ende der 2010er. Hoffmeister (2023) interpretiert die Anstiege im 20. Jahrhundert so, dass es sich dabei um Reaktionen auf den Vietnam-Krieg und die Anti-Atombewegung handelt. Auch das Reaktorunglück in Tschernobyl im April 1986 wird sicher zu einem Anstieg der medialen Berichterstattung über Toxisches beigetragen haben. Für die Entwicklungen der letzten Jahre gibt es aber eine andere Erklärung. Hier tritt langsam die soziale Bedeutung von toxisch auf den Plan, die aktuell so stark verbreitet ist.

Toxische Männlichkeit

Insbesondere die Metapher toxische Männlichkeit ist in den letzten Jahren häufig geworden. Diese Wortverbindung wird auch von Wörterbüchern wie dem Duden und dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) in den Einträgen für toxisch erwähnt. In einem Onlineartikel auf der Homepage der Krankenkasse AOK taucht toxische Männlichkeit ebenfalls auf und wird dort zum Beispiel so definiert: „Unter dem Begriff „toxische Männlichkeit“ versteht man vereinfacht gesagt das Festhalten an traditionell männlichen Denk- und Verhaltensweisen, mit denen Männer und männlich gelesene Personen sich selbst und anderen Menschen schaden können.“ Es geht also um veraltete Rollenmuster und deren negative Auswirkungen.

Diese metaphorische Verwendung tritt erst deutlich nach der Verwendung im medizinischen Kontext auf. Das kann auch der Sprachwissenschaftler Toke Hoffmeister zeigen, der 2023 eine Studie dazu veröffentlicht hat, wie das Adjektiv toxisch verwendet wird. Der früheste Beleg, den er für den metaphorischen Gebrauch von toxisch im zwischenmenschlichen Kontext finden konnte, stammt aus einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 2010, der sich unter anderem mit dem Film Fight Club beschäftigt. Hier ist der passende Satz aus dem Artikel: „Auch hier explodiert die Gewalt in einer sinnentleerten Zivilisation, auch hier ist die Lifestyle-Welt eine toxische Ideologie, die die Sprache „säubert“ und dehumanisiert.“ Hier ist also eine Ideologie toxisch bzw. die ganze „Lifestyle-Welt“, gegen die sich die Protagonisten auflehnen. Ironischerweise ist insbesondere Tyler Durden, der Protagonist des Films, der sich hier gegen die toxische Ideologie seiner Umwelt auflehnt, ein absolutes Paradebeispiel für toxische Männlichkeit.

Nicht nur für diese Art von Toxizität hat sich Hoffmeister in seiner Studie interessiert, sondern er wollte genau wissen, in welchen verschiedenen Kontexten toxisch wie verwendet wird und hat dafür eine Korpusuntersuchung im DWDS-Korpus durchgeführt.

Von der Chemie ins Zwischenmenschliche

Dafür hat er 956 Vorkommen des Worts in verschiedene Kategorien eingeordnet, indem er die Belege, die er gefunden hat, beim Lesen zusammengruppiert hat. Spitzenreiter ist mit großem Abstand der Kontext Chemie mit 421 Belegen. In den dazugehörigen Belegen geht es ganz klassisch um toxische Stoffe und Substanzen, die toxische Wirkungen haben. Darauf folgt der Bereich Medizin (251 Treffer), der Belege enthält, die die konkreten Auswirkungen von Giftstoffen auf Körper beschreiben. Erst nach Wirtschaft (146 Treffer) steht dann Soziales mit 53 Belegen an vierter Stelle (darauf kommen wir weiter unten noch genauer zu sprechen). Weitere relevante Kontexte sind Militär (28 Treffer), Politik (23 Treffer), Kultur (24 Treffer) und Sprache (3 Treffer). Ich habe euch für jeden dieser Bereiche mal ein Beispiel rausgeschrieben:

Chemie: „In manchen Regionen wurden Schwermetalle nachgewiesen, andernorts soll der Fluss zwar nach dem Dammbruch Sediment aus dem Bergwerk, nicht aber mehr toxische Stoffe als sonst enthalten haben.“

Medizin: „Der Pathologe behauptet, die Auswirkungen der toxischen Droge wären hier bereits unüberhörbar.“

Wirtschaft: „Die Idee: Wenn man die Banken von den „toxischen“ Papieren entlastet, kehrt auch das Vertrauen der Investoren in die Institute zurück.“

Soziales: „Die Reaktionen mancher Twitternutzer im Dezember und heute zeigen nebenbei, wie toxisch das soziale Netzwerk sein kann.“

Militär: „Die Erprobung biologischer und toxischer Waffen ist unter der 1972 geschlossenen B-Waffen-Konvention untersagt.“

Politik: „Griechenlands Finanzminister Gianis Varoufakis bezeichnete das bisherige Sparprogramm als „toxisch“.“

Kultur: „Zum Schluss verschwinden Stuart und Lachambre in einem Mini-Zelt mit aufgemaltem Sonnenuntergang, und ihre kulturpessimistischen Thesen versetzen sie mit toxischer Komik.“

Sprache: „Leute wie Donald Trump oder der indische Premierminister Narendra Modi, die eine toxische Sprache verwenden und sämtliche Konventionen zerstören.“

Gehen wir nun zum ersten Beispiel für die Verwendung im medizinischen Bereich und schauen uns dann die selteneren Kategorien an. Im medizinischen Bereich findet Hoffmeister (2023) auch die ersten metaphorischen Verwendungen von toxisch, wie in diesem Beispiel von Siegmund Freud aus dem Jahr 1930: „Es ist sehr zu bedauern, daß diese toxische Seite der seelischen Vorgänge sich der wissenschaftlichen Erforschung bisher entzogen hat.“ Als Metapher gibt es toxisch also schon länger, nur die Übertragung auf den zwischenmenschlichen Bereich ist relativ neu.

Im Zeitungskorpus sind mit Chemie und Medizin also vor allem die klassischen Verwendungen von toxisch enthalten, bei denen es um toxische Stoffe und ihre Auswirkungen auf den Menschen geht. Das ist aus mehrere Gründen nicht weiter verwunderlich: Zum einen enthält das hier untersuchte Korpus viele Texte aus dem 20. Jahrhundert, als es einfach noch nicht so üblich war, Menschen, Beziehungen oder Wörter als toxisch zu bezeichnen. Zum anderen handelt es sich hier halt größtenteils um Zeitungstexte. In Zeitungen finden wir (abseits von Kommentarspalten und Glossen) eine eher nüchterne Sprache. Deshalb dauert es auch immer eine Weile bis neu aufkommende Wörter – oder eben neue Bedeutungsnuancen und Verwendungskontexte alter Wörter – in relevanter Zahl in der Zeitung vorkommen.

Nur zur Wirtschaft, die hier vielleicht etwas überraschend auftaucht. Das hat vor allem mit toxischen Wertpapieren und ihrer Rolle in der Finanzkrise von 2008 zu tun, wie man an diesem Beispiel aus der Zeit sehen kann: „Die Idee: Wenn man die Banken von den „toxischen“ Papieren entlastet, kehrt auch das Vertrauen der Investoren in die Institute zurück.“ Solche Wertpapiere sind natürlich nicht giftig im eigentlichen Sinne, aber sie sind im metaphorischen Sinne schädlich für die Banken, die diese in großer Zahl besitzen. Es handelt sich dabei um Wertpapiere, die als quasi unverkäuflich (und damit eben schädlich) gelten, weil ihr Marktwert stark unter ihrem realen Wert liegt. Durch die Diskussion dieser Wertpapiere kommen auch die hohen Werte für toxisch im Jahr 2009 in der Abbildung zustande. Dass dieser Gebrauch von toxisch relativ neu ist – er entstand erst 2008 im Zuge der Finanzkrise – erkennt man auch sehr schön daran, dass das Wort in Anführungszeichen steht. Die Redakteur_innen bei der Zeit waren sich also nicht sicher, [ob] dass die Leser_innen diese Verwendungsweise kennen und weisen mit den Anführungszeichen darauf hin, dass die Wertpapiere (natürlich) nur metaphorisch giftig sind.

Vergiftete Beziehungen

Kommen wir nun zu den Verwendungsweisen, die sich auf Zwischenmenschliches beziehen, nämlich denen aus dem Bereich Soziales. In dieser Kategoie entfallen ziemlich viele Belege auf das Buch Urmensch und Spätkultur von Arnold Gehlen aus dem Jahr 1956. Darin schreibt der Autor unter anderem über toxische Exzesse, die durch den Konsum von Rauschmitteln ausgelöst werden. Das entspricht noch nicht wirklich der Verwendung wie in toxische Männlichkeit, aber bezieht sich immerhin schon einmal auf menschliche Verhaltensweisen. Interessant ist vor allem auch, dass die Beziehung zu Chemikalien noch sehr klar ist. Andere Belege aus diesem Kontext finden sich so früh nicht in den untersuchten Texten.

In solchen Kontexten finden wir toxisch dann spätestens ab 2001 häufiger, hier zum Beispiel im Jahr 2014 in der Zeit: „Wie gesagt, aus alldem ist öffentlich nicht wirklich etwas geworden, aber dieser versuchte Angriff auf eine Person in einem hochnervösen, seltsam toxischen Klima wechselseitiger Aufwiegelung ist ein Symptom.“ Hier geht es dann jetzt also um Menschen, die durch ihr Verhalten anderen Menschen schaden in einem vergifteten Klima (noch eine sehr ähnlich Metapher, die mittlerweile aber eher aus der Mode gekommen scheint).

In diesem Kontext werden aber längst nicht nur Menschen als toxisch bezeichnet, sondern es treten auch Belege für toxische soziale Netzwerke, toxische Ideologien und ein „hochnervöse[s], seltsam toxische[s] Klima wechselseitiger Aufwiegelung“ auf. Auch toxische Umstände wie Beziehungen oder Ehen sind erst in den letzten Jahren in relevanter Zahl belegt. Menschen mögen hier nicht konkret als solche erwähnt werden, aber hinter Ehen, Netzwerken, Ideologischen und einem Klima der wechselseitigen Aufwiegelung stecken natürlich auch Menschen, die mit ihren Handlungen oder wegen ihrer Überzeugungen anderen Menschen schaden. Interessant ist daran jetzt genau das: Die Umstände werden als toxisch bezeichnet und gemeinsam mit den Schäden in den Vordergrund gestellt. Die konkreten Menschen, von denen das schädliche Verhalten ausgeht und auch die Menschen, die geschädigt werden, treten in den Hintergrund, indem sie eben nicht benannt werden.

Alles toxisch?

Hoffmeister (2023) hat nicht ausgewertet, wie häufig die verschiedenen Verwendungsweisen pro Jahr im Einzelnen sind, aber er kann im Fazit festhalten, dass auch heute noch toxisch vor allem im chemisch-medizinischen Kontext verwendet wird. Daneben steigt aber auch der übertragene Gebrauch in verschiedenen anderen Kontexten an. Gerade außerhalb von klassischen Printmedien wird die Verwendung im sozialen Kontext immer häufiger. Durch diesen metaphorischen Gebrauch stellt man die beschriebenen Handlungen auch in einen größeren Kontext und nimmt den Fokus von der einzelnen Person weg: Mit toxische Männlichkeit bezeichnet man dann beispielsweise nicht nur, dass ein einzelner Mann sich verletzend benimmt, sondern stellt die Verbindung dazu her, dass Männer in einem Patriarchat gelernt haben, dass sie sich ohne Konsequenzen so benehmen können. Es ist also eine Art größere Erklärung für das Verhalten im Einzelfall. Damit kann aber auch gleichzeitig so etwas wie eine Entlastung einhergehen: Das hat der einzelne Mann nicht so gemeint, das ist eben die toxische Männlichkeit, die allgegenwärtig ist. Die klassischen Verwendungen im chemischen und medizinischen Kontext von toxisch bleiben neben diesen neuen aber weiterhin sehr erfolgreich bestehen.

Seit der Veröffentlichung von Hoffmeisters Studie, für die er die Verlaufskurve im Juni 2022 abgerufen hat, ist die Vorkommenshäufigkeit auch im DWDS noch einmal deutlich gestiegen. Man könnte toxisch damit als eine Art Buzzword bezeichnen: Es scheint immer häufiger zu werden und tritt mit vielen verschiedenen Nomen gemeinsam auf. Es bleibt abzuwarten, wie lange dieser sprachliche Trend anhält. Ich gehe aber davon aus, dass sich zumindest die Bezeichnung toxische Männlichkeit noch eine ganze Weile halten wird. Zu toxische Männlichkeit im Speziellen könnte jemand ganz bestimmt auch eine sehr schöne Abschlussarbeit schreiben. Wie diese Phrase in welchen Kontexten verwendet wird, hat sich in den letzten Jahren bestimmt sehr schnell verändert und ich freue mich schon darauf, in ein paar Jahren einen Aufsatz darüber zu lesen.

Zum Weiterlesen

Eintrag toxisch im Duden online: https://www.duden.de/rechtschreibung/toxisch (gesehen am 6.06.2024).

Eintrag toxisch im DWDS: https://www.dwds.de/wb/toxisch (gesehen am 16.06.2024).

DWDS-Wortverlaufskurve für toxisch. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. https://www.dwds.de/r/plot/?view=1&corpus=zeitungenxl&norm=date%2Bclass&smooth=spline&genres=0&grand=1&slice=1&prune=0&window=0&wbase=0&logavg=0&logscale=0&xrange=1946%3A2024&q1=toxisch (gesehen am 16.06.2024).

DWDS-Wortprofil für toxisch. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. https://www.dwds.de/wp/?q=toxisch (gesehen am 16.06.2024).

Hoffmeister, Toke (2023): Von toxischen Substanzen und toxischer Männlichkeit. Eine korpuspragmatische Studie zur Erschließung eines Gegenwartsphänomens. Zeitschrift für germanistische Linguistik (ZGL) 51 (3), 424-458. https://doi.org/10.1515/zgl-2023-2023

Toxische Wertpapiere. Das Lexikon der Wirtschaft. Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20809/toxische-wertpapiere/ (gesehen am 16.06.2024).

„Wie toxische Männlichkeit der Gesundheit von Männern schaden kann.“ 21.09.2022. AOK. https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/psychologie/was-ist-toxische-maennlichkeit/ (gesehen am 16.06.2024).